戦後間もない昭和21年(1946年)4月に“フジダイ”は誕生しました。

大嶋 冨士雄(当時30歳)が、戦後に勤務していた広島より「郷里である山口県下関市」に帰郷します。

下関は、日本海・東シナ海・瀬戸内海と豊かな漁場が近くて交通の要衝の地であり、古く江戸期から漁業が盛んで明治期には捕鯨や遠洋漁業の一大拠点としても発展し、昭和期(戦前)には日本有数の漁獲高を誇る漁港となっておりました。(その後、昭和40年代には、下関は日本一の漁獲高となります。)

大嶋は水産に恵まれたこの地「下関」で、自らの名前“大嶋 冨士雄”から“冨士”と“大”をとり、日本一高い山“富士山”のように“大きくなる”ことを掲げて屋号を「フジダイ」として、戦後の食物事情を踏まえて“生魚”を少しでも日持ちさせることのできる“塩干物”を商品とする水産加工を始めます。

創業当時は、終戦直後で車もなく、魚の買い付けには“車力”を引いての下関漁港との往復、また物資に乏しい時代ですから、“塩干物”製造に必要となるモノを揃えることも容易ではありませんでした。“塩”は浜辺まで行って海水を汲んで釜で炊き上げて精製。魚を干す“すだれ”は山に入って竹を切り出して竹を割って1枚1枚縄で編み込みを行い製作。「“塩干物”をより多くの人に届けたい」との強い思いを持ち、根気のいる作業を毎日続けることが「フジダイ」のスタートでありました。

「根気のいる作業も商品づくりのためなら惜しまない」、フジダイの原点がここにあります。

「フジダイ」第1号の“ヒット商品”が生まれます。

“塩干物”づくりには、ほどよい日差しと風通しが必要となりますが、気温の高い夏場の“天日干し”は魚が腐りやすく、また加工原料である魚の漁獲が夏場は最も少なくなることから、国内の水産加工屋はこの夏場対策にどこも苦慮しておりました。

この夏場対策に、大嶋は様々なことに手を打ち始めます。まずは原材料(買い付け)対策です。夏場に多く水揚される“真イワシ”を原材料とした“丸干し加工”を手掛けます。“真イワシ”の漁場が日本海であったことから、ようやく手にした貨物トラックに日の出とともに従業員を乗せて日本海側の作業場に出向いて加工作業を行って商品とします。

次に夏場対策として実施したことは、「浜焼き」こと“焼き鯖”です。焼き物の本場「京都」に学びに行き、そのノウハウをもって商品づくりを行います。夏場に水揚げされる“鯖”にはあまり脂は乗っておりませんが、“焼き鯖”には最適な資質でありました。工場の片隅をレンガで囲い、炭を入れ、竹串に刺した1本1本の鯖を暑い夏場に根気よく焼き上げます。この“焼き鯖”が炭鉱で栄えた九州の筑豊地域などで大変もてはやされ、夏場料理として重宝され始めます。そして、夏場の終わりから秋にかけての台風シーズンには、魚が揚がらない魚市場でこの『焼き鯖』が引っ張りダコの人気商品となります。

逆境を乗り越えるために試行錯誤した夏場対策で“ヒット商品”が生まれ、年間を通じて水産加工屋として商品を提供し続けることができる道筋が構築されました。

当時の“焼き鯖”からは姿形は変わりましたが、『炙り〆鯖』という

看板商品の1つとして今でも多くの人に愛され続けております。

創業から10年目に「冨士物産 株式会社」を設立、時代に応じた“挑戦”が始まります。

大嶋 冨士雄(会社設立当時)

大嶋 冨士雄(会社設立当時)創業来、“干し”と“焼き”手法の水産加工を続けながらも、既存の製造にとらわれることなく新たな商品づくりに着手します。まずは“缶詰”製造です。当時、会社の位置する環境は前浜で“アサリ貝”が豊富に採れたこともあり、この海の幸を活かすものとして“アサリ貝の缶詰”の製造・販売を開始します。全国各地で缶詰会社が設立されるなど「缶詰ブーム」にも乗り缶詰事業は拡大し、下関漁港に水揚げされる“鯖(さば)”“鯵(あじ)”“鰯(いわし)”など多種の魚介を原料とし、更に“醤油煮”“水煮”など複数の味付けで加工したこともあり、商品アイテム数・販売数は拡大を続け、海外にまで輸出する商品となります。

次に挑戦したものは“練り物”加工です。原材料である魚が高騰していくなか、下関漁港で安価で大量に揚がる“小鯵”をすり身として仕込んだ“鯵天”の製造を始めます。“練り物”加工においても、大嶋のアイデアは留まることを知らず、様々な“練り物”を製造していきます。ごぼう天、カツ天、肉ボール天、蒲鉾・・・とその商品アイテム数も拡大します。

乾燥のあり方は“熱風乾燥”から“冷風乾燥”へと移り、品質面でも安定した商品づくりが出来るようになります。当社も早速「冷風乾燥機」を導入、湿度の低い低温で乾燥させることにより「カラカラに乾燥させることなく、ジューシーな味わいと食感が保てる」新たな商品の姿へと変貌をしていきます。

当時の社屋

当時の社屋 冷風乾燥機2台導入(当時)

冷風乾燥機2台導入(当時) 焼物器(当時)

焼物器(当時)この時代の技術の進歩が、今に引き継がれる「商品の姿」「作業工程のあり方」を

生み出していくこととなります。

当時の

作業風景

● 下処理・洗い作業

● 干し・塩ふり作業

● 選別・梱包作業

他社に先駆けて“トレーパック入り”という新しい荷姿で販売を開始します。

手作業でのトレーパック包装(当時)

手作業でのトレーパック包装(当時) 手作業でのトレーパック包装(当時)

手作業でのトレーパック包装(当時)昭和50年7月、北九州市中央卸売市場が小倉に開設され、当社の卸売先の柱となります。

七味あんこう一夜干し

七味あんこう一夜干し さわらみりん干し

さわらみりん干し 七味あんこ一夜干し(当時)

七味あんこ一夜干し(当時) さわらみりん干し(当時)

さわらみりん干し(当時)“急速冷凍”“トレーパック入り”と「流通のあり方」が

今のようなスタイルに変わっていきました。

当時の配送トラック

当時の配送トラック当時の

人気商品

サワラミリン

シス(イボダイ)開

黄金焼(寒鯖)

生アジ開

新社屋に移転。より安全で美味しい加工品づくり、新たな市場の開拓に取り組みます。

新社長が早急に手掛けなければならなかったことは、「お客様を裏切ることのない食品衛生の環境づくり」「時代の変化への対応とお客様の要望に応える商品づくり」「拡大している受注量に対応する生産体制づくり」であり、就任後すぐに新社屋の建築を計画します。そして、昭和63年(1987年)10月、現所在地に当時の最新水産加工設備を備えた新社屋に移転することとなります。

新社屋(当時)

新社屋(当時)昭和63年

当時の

作業風景

包装ライン

箱詰め作業

手干し作業

"時代に応じた「商品開発」と「商品提供」を続け、受賞に至るまでの商品が誕生していきます。

スーパーでの陳列(当時)

スーパーでの陳列(当時)フジダイの“オリジナルパッケージ”での提供商品(ナショナルブランド商品)の他、商品ラベルやトレー模様などのデザインを統一することで量販店での商品陳列がしやすいようにして商品提供します。

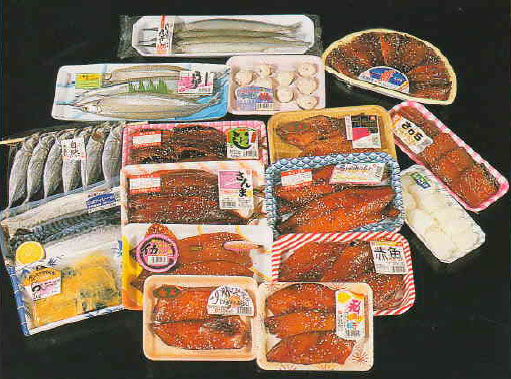

当時の人気商品

当時の人気商品また、コンビニエンスストアでの“惣菜”販売が本格化する中では、業務用の原料としての業務用商品の供給も実施します。さらには、外食産業からも「簡単に調理できてお客様に提供できる食材」提供の強い要望があり、『炙り〆鯖』を提供、“お造り”“寿司ネタ”として居酒屋など外食産業でも大変重宝されております。

各種多様な流通形態で商品供給することにより、当社商品がより多くのお客様に食していただくこととなり、多大なご支持をいただくことにもなります。

電子レンジ調理対応商品を開発します。

電子レンジ対応商品(現在)

電子レンジ対応商品(現在)大切な水産資源を守る「エコ活動」にも参画します。

当社は2014年に、「持続可能で適切に管理され、環境に配慮した漁業で漁獲されたMSC認証水産物」と、「環境や社会に責任ある養殖場で獲られたASC認証水産物」を取り扱うことのできるCoC認証を取得しました。

●MSC/ASC認証制度:「海のエコラベル」として知られる「MSC(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)」による認証制度は、環境に配慮し、適切な管理を行っている持続可能な漁業を認証するもので、認証された漁業で獲られた天然水産物にはエコラベルをつけることができます。これと同様に、天然の水産物ではなく、養殖による水産物を認証する仕組みがあります。「ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)」による責任ある養殖を認証する制度です。

創業70余年、「老舗の味」を提供し続けます。

現在、当社の『みりん干し』は日本で一番食していただいている「みりん干し」製品に成長しており、これからもお客様と歩み、食文化を創造していきたいと考えます。“天然の素材”を活かしてより高品質に、よりスピ-ディに安心して食べていただける商品を食卓にお届けするために、社員一丸となってこれからも邁進して参ります。

おいしいものを、よりおいしく食卓へ

おいしいものを、よりおいしく食卓へ